中国正以不可抵挡且迅雷不及掩耳的速度卷入国际商业潮流中。但随着市场扩大与新一代人的逐渐成长,但即便是最先进的企业,大多数公司文化和政府仍然处于半透明状态。

常驻波尔多为《葡萄酒观察家》撰写葡萄酒贸易相关的报道的葡萄酒作家Mustacich近日在发布的新书Thirsty Dragon:China’s Lust for Bordeaux and the Threat to the World’s Best Wines中描绘了中国生活的快速发展与波尔多葡萄酒是如何被世界各地葡萄酒爱好者所追捧的。

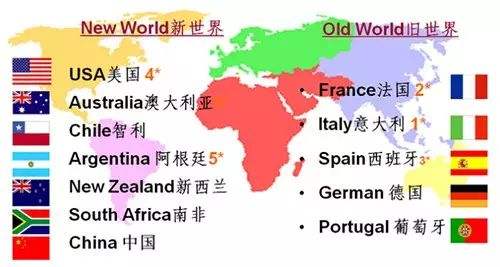

波尔多位于法国南部,拥有240,000万人口,是欧洲最具商业性及复杂性的葡萄酒中心产地。波尔多的历史可追溯到17世纪,在这里接纳了一拨又一拨来自欧洲、英国和美国等地因葡萄酒贸易而移民至此的酒商。大批大批的葡萄酒从这里售出,1855年成立了著名的梅多克分级制度和格拉芙分级制度。Mustacich指出分级制度具有历史性、吸引力与在葡萄酒排名上的准确性。它为葡萄酒作为礼品塑造了一个梦想中的形象。”

20世纪大部分时间来说,中国并不是波尔多葡萄酒的重要出口市场之一,很少有人能消费得起葡萄酒,甚至是廉价的葡萄酒,且对它有所了解的人就更少了。但1996年份,当时的国务院总理李鹏大肆批评了中国白酒文化,同时强调红酒有益健康。他的言外之意可能在于希望借此评论来降低酿造白酒的大米消耗量。白酒通常采用谷物来酿造,酒精度非常高。总理这条评论在折射出中国谷类食品需求巨大的同时也从另一方面提升了葡萄酒的进口。

对于当时大多数的中国人来说,外国葡萄及也就意味着法国葡萄酒,法国葡萄酒也酒意味着波尔多葡萄酒。中国逐渐扩大的中产阶级指开始见证葡萄酒最初以奢侈品的姿态走进人们的生活,如同爱马仕包包和古奇的鞋一般。葡萄酒开始成为中国送礼文化中的重要部分。拉菲酒庄(Chateau Lafite Rothschild),作为1855分级制度中一级庄中排名第一的酒庄,逐渐在中国流行起来,或许因为它的中文名称非常好记。

波尔多葡萄酒在中国逐渐流行起来,但对法国酿酒商似乎影响较为缓慢。21世纪初期波尔多葡萄酒曾在发展中世界里一时风靡,而美国与俄罗斯的消费一同推动了高端葡萄酒价格的上涨,从而导致了2008年的葡萄酒财政危机,中国高产阶级也逐渐参与到葡萄酒投资中来。